⚠️ここで紹介しているのは、あくまで私個人の体験談です。

⚠️最新・正確な情報はお住まいの都道府県のホームページなどで確認をして下さい。

みなさん、こんにちは。

前回に引き続き狩猟免許を取るまでのお話をさせて頂きます。

今回は猟友会主催の講習会についてです。

狩猟免許試験に合格を目指すなら猟友会主催の講習会は必須です。

「なぜ講習会が重要なのか」「合格のポイント」などについて、講習会に参加した私の体験をもとに皆さんにシェアしたいと思います。

前回のブログはコチラ↓です。

まだご覧になってない方はぜひ!

千葉県の狩猟講習の費用は結構お高い

なんと!3万円もします。

すでに猟友会員だったり、免許取得後に猟友会に入ることが決まっている人は安くなるようですが、それ以外の人は3万円です。

それでも試験を受ける人は絶対に講習会を受けといた方がいいです。

講習会の冒頭、猟友会の方が「この講習は猟友会が主催しています。しかし本番の試験は千葉県が行いますので、そこのところは間違いのないようお願いします」とアナウンスしてました。

しかし、本番の試験で会場にいるのは猟友会の人です。

結論からお話ししてしまいますが、試験の一部(狩猟鳥獣の判別、罠の判別と設置の実技)では、猟友会の人が主導してました。

千葉県の職員の方もいますが何やらメモを取っているだけ。

また、罠設置の実技試験では「くくり罠」と「箱罠」のどちらかで行いますが、どちらの罠も作っているメーカーや作成者によってかなり違いがあります。

その点、講習では、本番の試験で使う罠を実際に使って練習することができます。

また、合格するためのポイント、間違いやすいポイントも教えてくれます。

と、言うわけで絶対参加した方が良い狩猟講習の様子をお届けします。

講習会の流れ

私が参加した講習会は千葉県市原市にある千葉県射撃場で行われました。

ちなみにスケジュールは午前中に座学、午後に実技です。

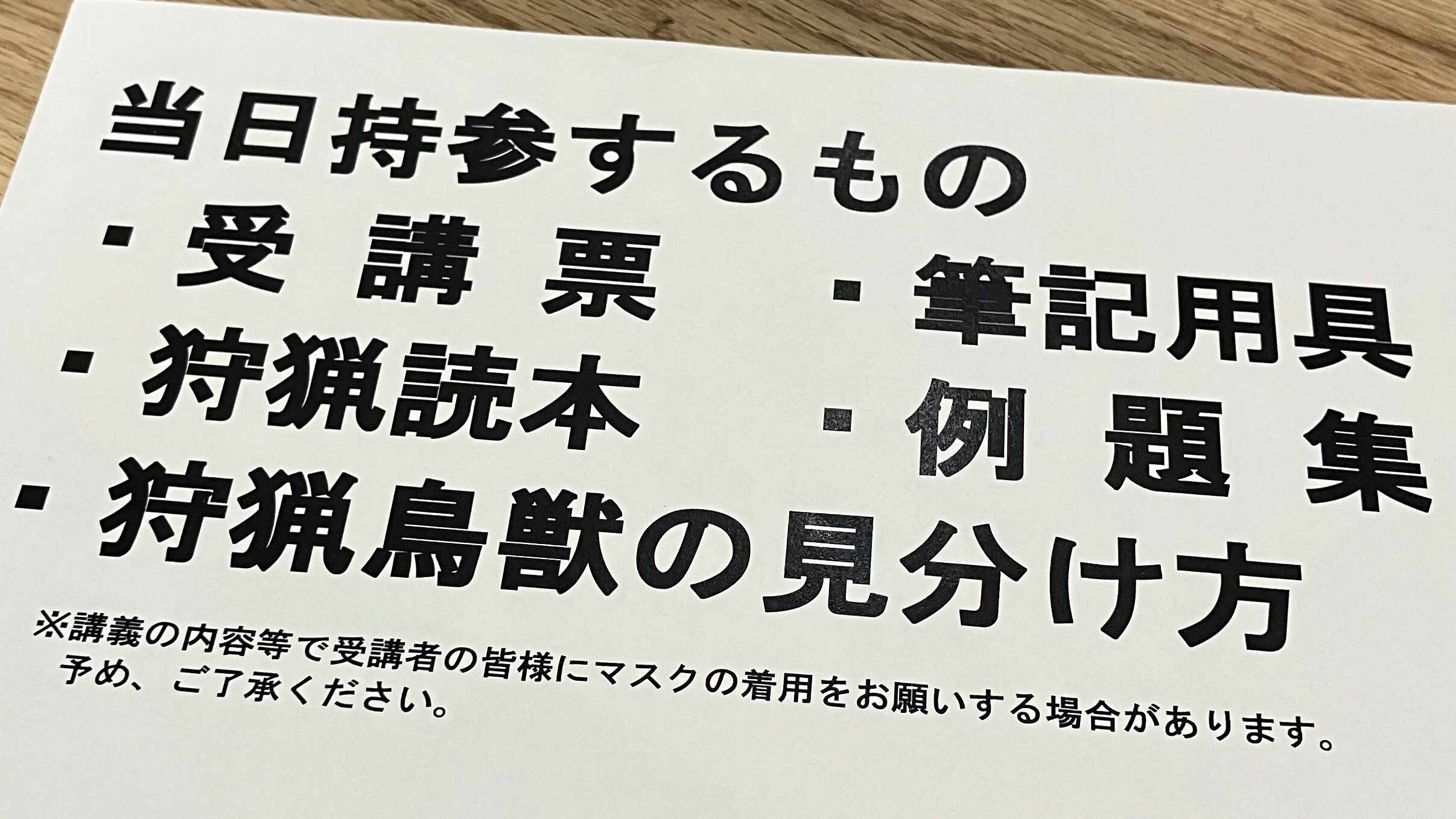

持ち物はこの通りです。

講習会の受付

実技ができる服装で来るように、との事だったので私は長靴を履いていきました。

普段、山へ行くときは長靴だし、くくり罠の練習をする時も長靴でやっていたからです。

しかし、私が長靴を履いているのに気づいた猟友会の方々が口々に「お、さすがだな」「そうだよな山行くなら長靴だよな」「他に靴なかったの」と声を掛けられました。

自分的には、ごく自然な選択だったのですがちょっと目立ってしまったようです。笑

受付後、建物の2階にある会議室のような部屋に案内されました。

ざっと80人くらいいます。おそらく試験を受ける人のほとんどが申し込んだのでしょう。

高齢の人から若い人まで、ほとんど男性ですが女性の姿もちらほら

午前中の座学

9時になると猟友会の人が出てきて講習が始まりました。

最初に注意事項として「講習は猟友会でやっていること、試験は千葉県がやっていること」としつこく言ってました。

察するに「講習でやったのと実際の試験内容が違った」とかなんとかって苦情でも来るんですかね?

それ以外にも「撮影禁止」とも言ってました。

Youtubeに他県の狩猟講習の様子がアップされていますが、千葉県猟友会は自分たちのルールとして撮影は禁止しているとのことでした。

注意事項の後、早速講義が始まります。

まずは狩猟読本を使って2時間ほどで知識問題の範囲をざっと流します。

これは事前に練習問題をやっていればなんとなく試験範囲は分かるし自分としてはおさらいのような感じでした。

それが終わると実技試験の対策に移ります。

午前中の残った時間は「鳥獣判別」「罠の判別」「罠の設置」の3つを口頭説明と指導員による実演をしていました。

受講者が実際にやるのは午後からになります。

以下「鳥獣判別」「罠の判別」「罠の設置」それぞれの説明を覚えている範囲で記載しときます。

「鳥獣判別」について

講習では狩猟読本にある狩猟鳥獣の絵を使って、具体的に「これを覚えてね」と教えてくれます。

覚えておくように言われたのは、シマリス、アライグマ、キツネ、テン、イタチ(オス)、アナグマ、ハクビシンです。

ちなみにイタチのオスは狩猟できますが、メスはできません。

本番の試験では上記以外の鳥獣も出ますが、それは全て狩猟できない動物です。

試験の時の答え方も教えてくれます。

鳥獣判別の試験では、動物の絵を見せられて、その動物が狩猟できる動物なら「動物の名前」を答えます。

もし、見せられた動物の絵が罠で狩猟できない動物であれば「ダメ」と答えます。

ちょっと引っ掛けぽいですよね。

実際、罠では狩猟できない動物の絵を見せらえて「ダメ」と言わなければいけないのに「キジ!」とか「カモシカ!」と答えてしまう人が多いそうです。

動物の絵は実際の試験で使われるものと同じでした。

「罠の判別」について

講習では、判別のポイントを説明した後に「置いとくから実際に見てみてね」という感じでした。

ポイントを押さえておけば、これは簡単です。

置かれている罠は、くくり罠が2個、イタチ捕獲機が2個、箱罠が1個でした。

それぞれ、次のとおり回答します。

・問題のないくくり罠 → ◯の札を置く

・締め付け防止金具のないくくり罠 → ✖️の札を置く

・問題のないイタチ捕獲機 → ◯の札を置く

・ストッパーのないイタチ捕獲機 → ✖️の札を置く

(筒の中にワッシャーを使ったストッパーが無い)

・問題のない箱罠(組み立てされていない)→ ◯の札を置く

実際の試験でも全く同じものが出て回答方法も一緒でした。

「罠の設置」について

午前中は指導員の方がくくり罠と箱罠の設置をそれぞれ実演して、それを見た上で午後イチでどちらを教えてもらうかを選びます。

両方選ぶのはダメ

あくまで試験対策として自分にとってやりやすい方を選んで欲しいとのことでした。

試験に合格すればくくり罠も箱罠も両方使えるので、どちらもやりたい人もいますが「講習では一つだけ」とのことでした。

なお、講習会で使われたくくり罠と箱罠は実際の試験で使われるものと同じです。

午前中の指導員による実演の後、「くくり罠と箱罠、どっちが獲物を獲れますか?」と質問をした人がいました。

猟友会の方は「箱罠は3年待つこともある。くくり罠は設置場所が良ければすぐにかかることもあります」とご回答。

このやりとりのおかげ?か皆さんくくり罠に興味津々でした。笑

やっぱり、すぐに捕まる方がいいですよね。

説明が終わると午前中は終了です。

猟友会の方でお弁当を配布してくれました。

ちなみに弁当代は講習代に含まれてます。

午後の実技

昼食の後「くくり罠」か「箱罠」かを選んで別々に講義を受けます。

事前に知り合いから、くくり罠を教わっていた私は当然、くくり罠を選択しました。

くくり罠の実技は数グループに分かれて行いました。

ひとグループ10数人。

指導員の方は「3回は練習してもらいたいです」と言ってました。

最初の1巡目は指導員の方が教えてくれながらやりました。

2巡目は基本的に指導員の方が口出しをしないスタイル。

ここで「2回やって完璧だと思った人はお帰り頂いて構いません」とアナウンス。

2〜3名が帰りました。

私も2回やって、大丈夫かな、と思いましたが、とりあえず3回はやるかと居残り。

3回やってから帰りました。

3回やっても不安な人には指導員の方が色々とアドバイスしていたので、残れば、まだまだ練習ができたと思います。

なお、罠の設置は試験に合格するやり方を覚える必要があります。

私自身も事前に知り合いに教えてもらっていたので、くくり罠の基本は知っていましたが、試験でのポイントまでは知らなかったので、この講習は有意義でした。

はっきり言って、罠の設置は狩猟講習に行かないと試験に受からないと思います。

くくり罠設置の講習中、指導員の方から試験本番でのアドバイスをもらいました。

本番の試験では技能試験として「鳥獣の判別」「罠の判別」「罠の設置」をやりますが全体で7割以上を取らないと不合格とのことで、講習では、本番の試験での気をつけるべきこととして次のとおり言われました。

技能試験本番で気をつけるべきこと

・「罠の設置」は焦って失敗する人が多いので落ち着いてやること

・「罠の設置」では大きな減点は避けること

時間切れで終了・罠が作動しない・締め付け防止金具の不備、は大きな減点!

・「罠の設置」での多少の減点を見越して「鳥獣の判別」「罠の判別」は確実に答える

個人的な感想としては、座学は自分で問題集をやれば十分だと思いましたが、技能試験の方は狩猟講習を受けていないと難しいと思います。

狩猟講習の時点で試験本番まであと1週間です。

ラストスパートで勉強しましょう!

次回は実際の試験の時の様子をお届けします。

⚠️ここで紹介しているのは、あくまで私個人の体験談です。

⚠️最新・正確な情報はお住まいの都道府県のホームページなどで確認をして下さい。

コメント