⚠️ここで紹介しているのは、あくまで私個人の体験談です。

⚠️最新・正確な情報はお住まいの都道府県のホームページなどで確認をして下さい。

みなさん、こんにちは。「うみやま」です。

前回に引き続き狩猟免許を取るまでのお話をさせて頂きます。

今回は試験本番についてです。

私が失敗したことや失敗しそうになったことなど、実際の体験を通りして試験合格のコツをお伝えしたいと思います。

前回のブログはコチラ↓

まだご覧になってない方はぜひ!

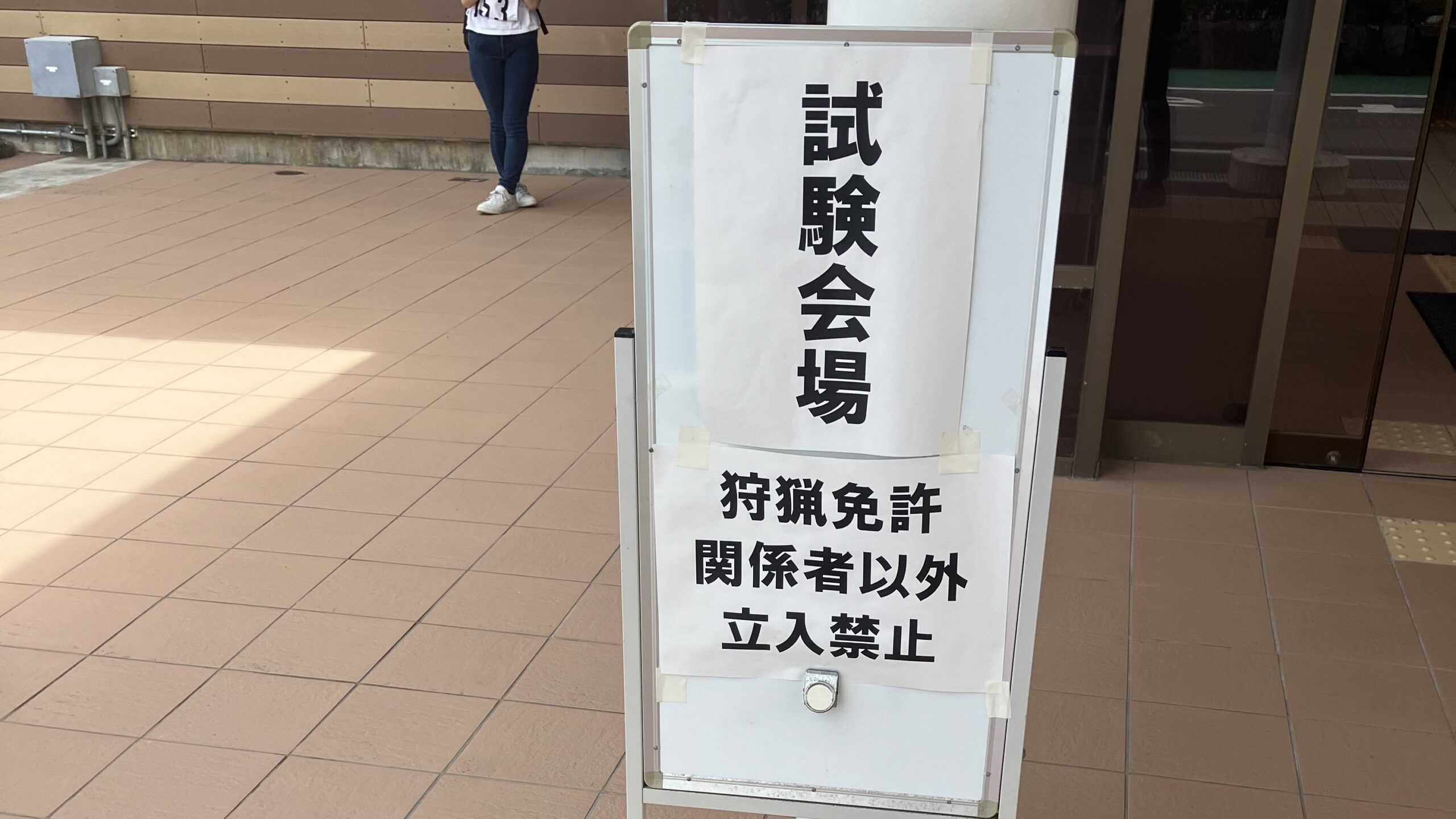

千葉県での狩猟免許試験は主に千葉県射撃場で実施しています。

狩猟講習があった場所と一緒です。

しかし、私が受けた回は「有害鳥獣の被害が多い南房総地域の人に免許をとってもらう為」ということで南房総地域在住者の優先回となっており、試験会場も南房総市役所としたようです。

個人的には家から近くてラッキー

ちなみに受験したのは令和5年の8月です。

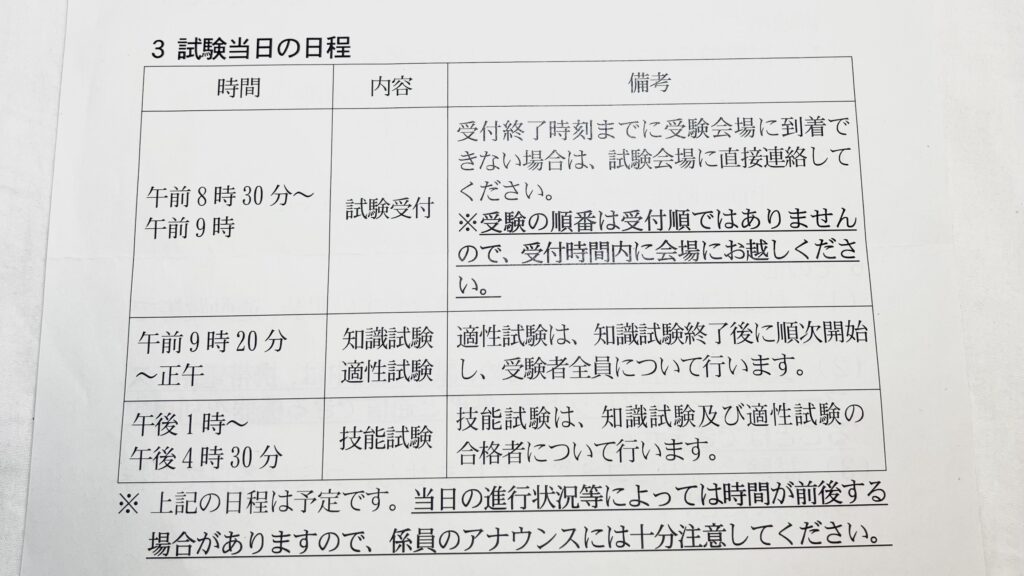

事前に案内されていた日程はこんな感じ

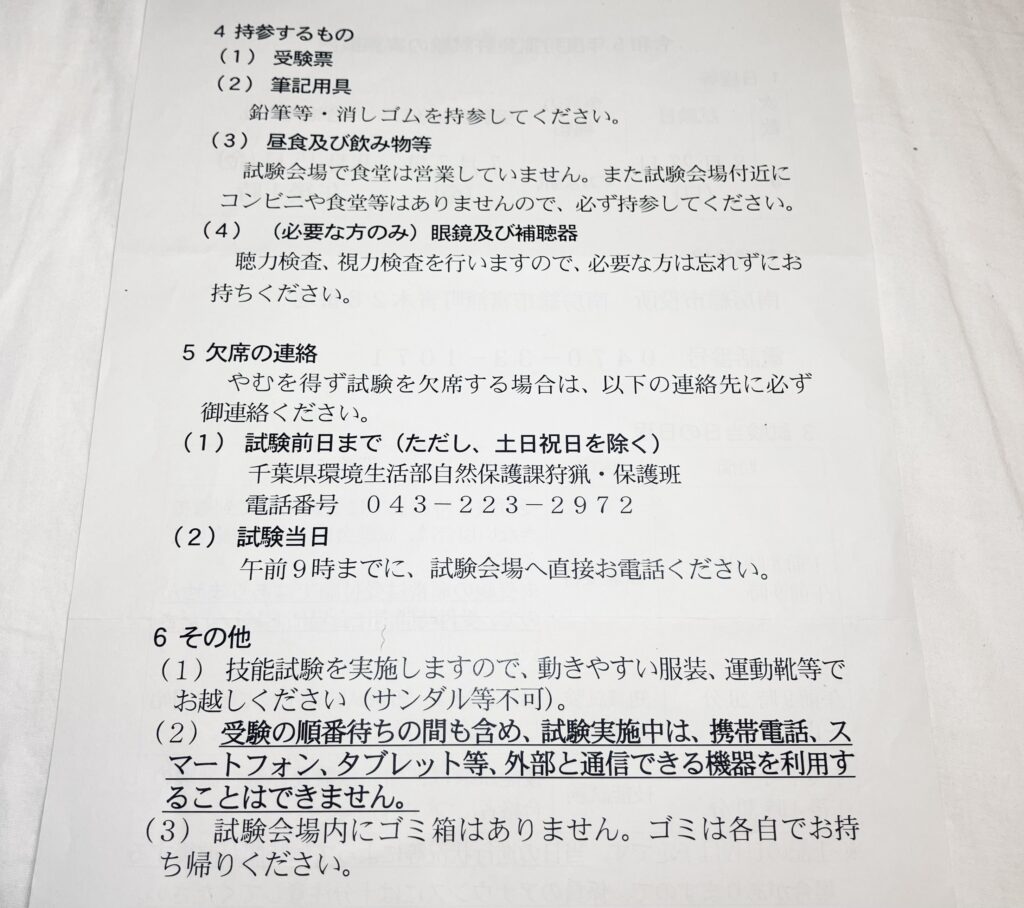

コチラは持ち物とか注意事項とか

受付

当日、受付は朝8時30分からとなっていましたが早めに到着しました。

時間になると受付がオープンします。

受付では会場と座る席の番号を案内されます。

今回の試験では、適正試験・実技試験があり移動もありますが、全て席の番号で呼ばれて案内されます。

また、各席にはゼッケンが用意されており試験中には着用しているように指示されます。

席についてからしばらくすると、当日のスケジュールや注意事項といった試験の説明が始ります。

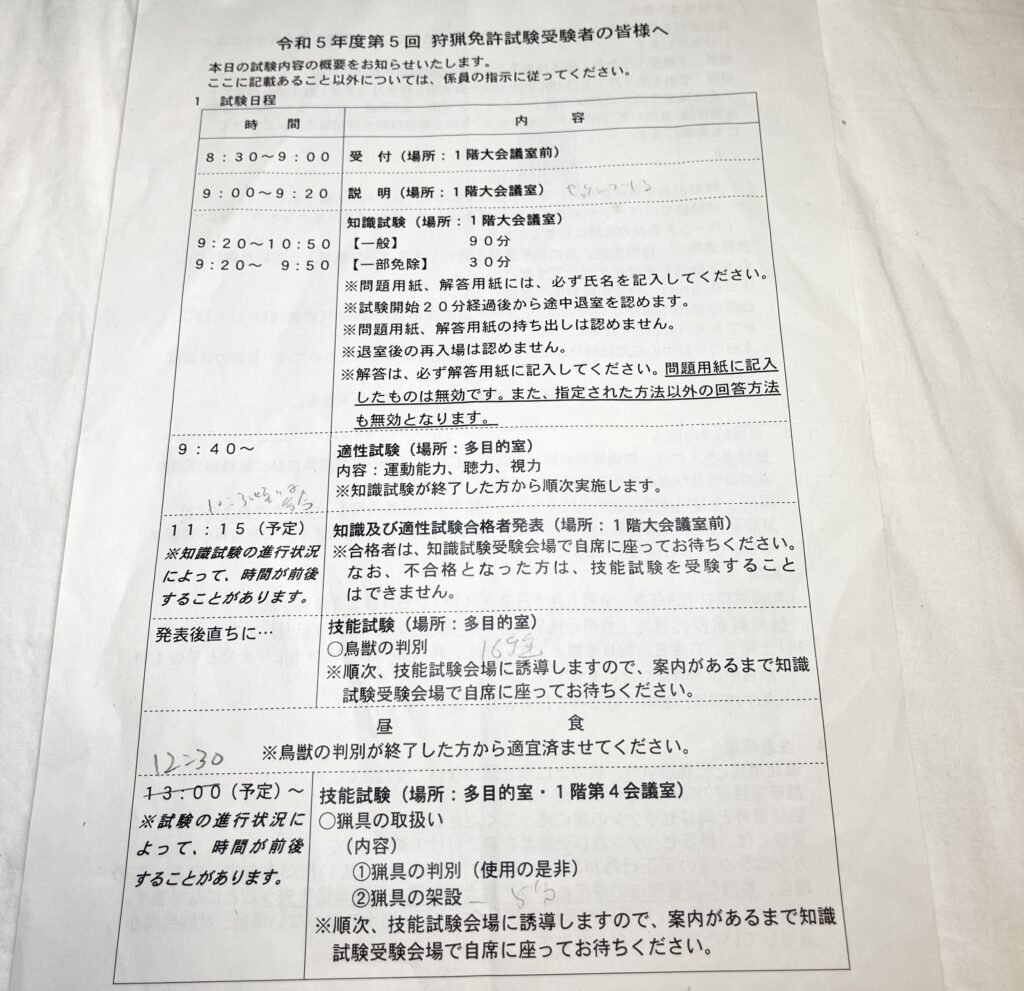

こちらは当日に会場で配布されたスケジュールです。

汚い字でメモしてあるとおり、当日はこのスケジュールより早く進行しました。

筆記試験

説明が終わると、早速、筆記試験が開始されました。

筆記は一部免除の方が30分ですが、それ以外の普通に受験する方は90分です。

ちなみに20分経過後は途中退席が認められます。

難易度はそんなに高くありません。

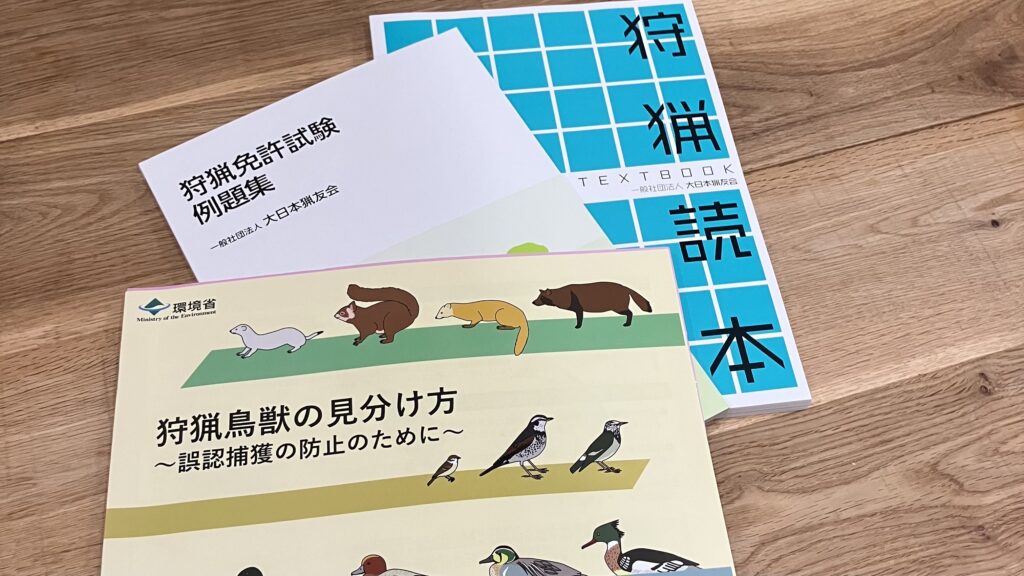

私は猟友会からもらった例題集しかやってませんが、ほとんど答えが分かりました。

「分からんな〜」となったのは、ほんの数問です。

なお、例題集は猟友会の講習に申し込まないともらえません。

やはり講習会は必須ですね、、、。

猟友会からもらえる例題集をやり込むことが重要です。

一通り回答した後に見直しをして「もういいや」と思って周りを見ると、すでに3分の2くらいは退出済みでした。

この時点で残り20分ほど

私も途中退出すると、別の部屋の前に受験者の列が出来ていました。

係員から並ぶように指示されます。

適性検査

この列は適性検査に並ぶ列でした。

筆記試験が終わった人から順番やってました。

適性検査では運動能力、聴力、視力の検査を受けます。

落ちる可能性があるのは視力くらいでしょうか??

目が悪い人はメガネを忘れずに。

運動能力は、係員の人と同じ動きをして下さい、という内容でした。

手を挙げて回したり、直立したりしたような気がしますが、よく覚えてません。

息が切れるような動きはありません。

適性検査の後は、筆記試験の結果が出るまで待つように言われます。

午前10時半頃、筆記試験の結果が出ましたよ〜とのアナウンス

合格しているだろうと思いつつもドキドキ、、、

結果は掲示板に貼り出されます。

私の番号は、、、ありました。無事、筆記試験合格です。

ちなみに、この日の筆記試験の不合格者は1名でした。

鳥獣判別

筆記試験の合格発表後、鳥獣判別の試験となります。

動物のイラストを見て、罠免許で狩猟できる動物なら「動物の名前」を回答して、狩猟できない動物なら「ダメ」と回答するやつです。

鳥獣判別では余計な減点は避けたいところ。

当然、満点を狙いますが、、、

結果は、一つ間違えてしまいました。

イタチのオスとメスです。

イタチはオスが狩猟できるので、オスのイラストを見せられたら「イタチ・オス」と答えて、メスの場合は「ダメ」と答える必要があります。

オスとメスの見た目はほとんど変わりませんが、オスよりメスの方が小さいです。

実は、イタチのイラストの端っこにスケールが描かれており、それを頼りに回答します。

私は見事に間違えて2枚のイタチのイラスト両方に「イタチ・オス」と回答してしまいました。

イタチが出たら落ち着いて回答しましょう。

午前中の試験はここまで

午後は猟具の取扱い(罠の判別・罠の設置)の試験となります。

予定では午後1時集合でしたが、午前中に早く終わったことから午後零時半に集合となりました。

筆記試験の会場に再度集まります。

ここから順番に呼ばれるわけですが待ち時間が長かった、、、ちょうど最後の方に当たってしまい運が悪かったです。

罠の判別

呼ばれると最初に罠の判別の試験が始まりました。

これは簡単。

罠の判別試験は、猟友会の講習の通りです。

用意されている罠に対して使えるものに◯の札を、使えないものには✖️の札を置きます。

全ての罠に札を置き終わって「終わりました」と申告すると、試験官から「はい、大丈夫ですね」と言われ、その場で罠の設置の実技試験に移りました。

罠の設置

最初に「箱罠とくくり罠、どちらで試験を受けますか」と聞かれます。

当然、私は練習を重ねてきた「くくり罠」を選択します。

これも練習をしてきたおかげで特に問題なく5分以内に設置が完了し「終わりました」と申告をします。

しかし、試験官から思わぬ指摘が、、、いわく「罠の標識は木(を模した棒)に置かなくてはいけません」とのこと。

私は「木に置いた」のではなく「木のそば」に置いてしまったのです。

まあ、実際に山で仕掛ける時は標識を置くだけってことはないでしょうが、試験なので、そこら辺はしっかりやってということでしょう。

まあ軽く注意されたような感じでした。

というわけで午後2時過ぎには全ての試験が終了しました。

後は結果を待つのみ。

ちょっと長くて文字ばかりの記事になってしまいましたが、これから狩猟免許の試験を受ける方のお役に立てれば幸いです。

それではまた!

⚠️ここで紹介しているのは、あくまで私個人の体験談です。

⚠️最新・正確な情報はお住まいの都道府県のホームページなどで確認をして下さい。

無事、狩猟免許を取ることができたら楽しいハンターライフの始まりです。

狩猟の魅力についてはコチラにまとめてますので是非!

コメント